成功的工业相机选型,早已不是单纯的硬件参数游戏。我观察到一个普遍现象:许多企业投入巨资购买高分辨率、高帧率的相机,最终效果却不尽人意。真正的关键在于将工业相机视为整个自动化系统的一部分,综合评估其在特定场景下的成像稳定性,以及与软件、算法的集成效率。从成本效益角度看,选择一个能提供“相机+软件+算法”一站式解决方案的供应商,往往能从根本上降低项目落地风险和高昂的隐性开发成本,这才是现代工业视觉选型的核心逻辑。

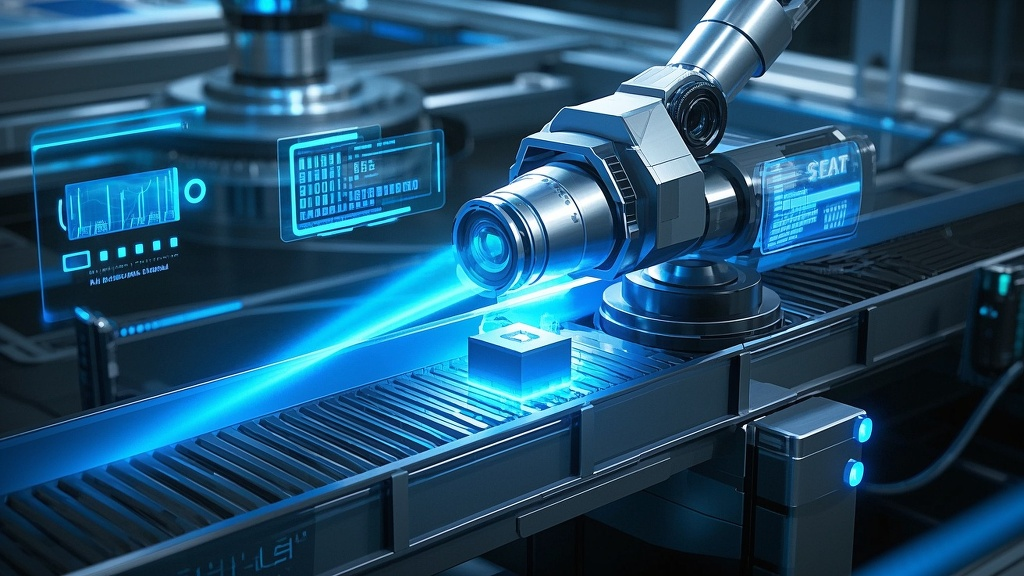

工业相机选型:不止看参数,读懂五大核心技术指标

在工业相机选型过程中,技术规格表是绕不开的第一关。然而,孤立地追求高参数不仅会带来不必要的成本,还可能导致系统臃肿、效率低下。我们需要从成本效益的视角,去解读每个参数背后的真实价值。

- 分辨率 (Resolution):这是最直观的参数,决定了图像的精细度。但更高的分辨率意味着更大的数据量、更高的处理要求和更昂贵的价格。选型的关键是:满足检测精度要求的“最小够用”原则。例如,一个只需分辨厘米级缺陷的场景,采用微米级精度的昂贵相机就是一种浪费。

- 帧率 (Frame Rate):指相机每秒采集的图像帧数。对于高速动态目标抓取,如生产线上的快速分拣,高帧率是必需的。但对于静态的尺寸测量,过高的帧率毫无意义,只会增加数据处理负担。成本考量在于,帧率需与生产线节拍和机械臂运动速度相匹配。

- 传感器类型 (Sensor Type):CCD曾是高质量成像的代名词,但成本高、功耗大。如今,CMOS技术凭借其高速、低功耗、高集成度和不断优化的成像质量,已成为主流选择,尤其在成本敏感和高速应用中优势明显。选择CMOS往往意味着更优的性价比。

- 像素尺寸 (Pixel Size):大尺寸像素拥有更好的光敏度和更高的信噪比,在弱光或需要高动态范围的场景下表现更佳。小像素则能在同样尺寸的传感器上实现更高分辨率。这里的权衡在于,是在光源上投入更多成本,还是选择一个对光照要求更低的、像素尺寸更大的工业相机。

- 接口类型 (Interface Type):GigE(千兆网)和USB3是两种主流接口。GigE支持长达100米的远距离传输和多相机组网,部署灵活但可能存在微秒级延迟。USB3传输速度快,成本低,但传输距离短(通常小于5米),更适合单相机、近距离的应用。部署成本和稳定性是选择的关键,大型厂房内分布式部署,GigE的综合成本优势更突出。

CCD与CMOS传感器关键性能与成本效益对比

说到传感器,CCD与CMOS的选择曾是工业视觉领域的一个长期话题。虽然CMOS已成主流,但了解两者的差异对于理解成像系统的成本构成和性能取向至关重要。下面的表格清晰对比了两者在关键维度上的表现,帮助决策者做出更符合成本效益的判断。

| 性能维度 | CCD (电荷耦合器件) | CMOS (互补金属氧化物半导体) | 成本效益分析 |

|---|

| 成像质量 | 早期均匀性好,噪声低 | 技术追赶迅速,背照式等技术已大幅改善画质 | 现代高端CMOS在多数场景下已不逊于CCD,但价格更优 |

| 快门类型 | 多为全局快门 (Global Shutter) | 兼具全局快门和卷帘快门 (Rolling Shutter) | 拍摄高速物体必须选全局快门,CMOS同样提供此选项,成本更低 |

| 读取速度/帧率 | 较慢,电荷转移过程限制速度 | 非常快,像素内直接放大和转换 | 高速应用场景,CMOS是唯一选择,可大幅提升产线节拍,ROI更高 |

| 功耗与发热 | 高,需要复杂的驱动电路 | 低,集成度高,电路简单 | 低功耗意味着更低的运行成本和更稳定的系统,尤其在紧凑设备中 |

| 集成度 | 低,需外围芯片配合 | 高,可将ADC、ISP等模块集成在单一芯片上 | 高集成度使相机可以做得更小、更便宜,是智能相机发展的基础 |

| 制造成本 | 高,工艺特殊 | 低,可使用标准半导体生产线 | CMOS的成本优势是决定性的,使其在绝大多数工业相机中成为首选 |

| 应用领域 | 少量极高精度、科学级成像 | 覆盖几乎所有工业、消费、安防领域 | 除非有特殊科研需求,否则选择CMOS工业相机是更具经济性的决策 |

三大典型应用场景的视觉传感器选型策略

脱离场景谈选型是纸上谈兵。不同的工业应用对视觉传感器的要求天差地别,错误的选型将直接导致项目失败或成本超支。让我们来剖析三个典型的应用场景:

1. 高精度尺寸测量:这类应用的目标是对工件的长度、孔径、轮廓等进行微米级测量。这里的核心是“准”和“稳”。选型应侧重于高分辨率的工业相机,配合低畸变的远心工业镜头。传感器类型方面,全局快门的CMOS可避免任何可能由振动引起的图像变形。接口上,GigE因其稳定性及抗干扰性,比USB3更受青睐。这里的成本考量是,一次性投入高质量的成像系统,远比后期因测量不准导致的产品召回或产线停摆的损失要小得多。

2. 高速动态目标抓取:这常见于物流分拣、食品包装等流水线。核心是“快”和“准”。高帧率是第一要素,必须确保在物体高速通过时能捕捉到清晰图像。因此,高速CMOS传感器和全局快门是标配。接口方面,USB3因其高带宽特性,足以应对单台相机的高速数据流,成为性价比之选。投资于此,是为了直接提升产线Takt time,效益提升是立竿见影的。

3. 高反光或暗色物体表面缺陷检测:这是工业视觉中最具挑战性的场景之一,如金属件划痕、黑色塑料件的注塑缺陷等。这里的核心是“高动态范围”和“抗干扰”。选型时,应优先考虑像素尺寸较大、感光性能好的3D视觉相机或2D工业相机。更重要的是,这类场景极度依赖算法。例如,通过HDR(高动态范围)算法合成多次曝光的图像,或利用AI深度学习算法来识别复杂背景下的微小缺陷。相机硬件的宽容度,以及与软件算法的适配性,是决定项目成败的关键。一些现代3D视觉相机具备强大的抗环境光能力,能有效应对金属反光等问题。

工业相机与3D视觉相机等核心概念辨析

在讨论选型时,我们常常会遇到“工业相机”、“3D视觉相机”、“智能相机”等术语。清晰辨析它们,是做出正确决策、避免为不需要的功能付费的前提。

- 工业相机 (Industrial Camera):这是一个广义概念,通常指用于机器视觉系统中的2D相机。它本身只负责采集图像,并将原始数据传输给PC或工控机进行处理。它的优势在于灵活性,可以搭配不同的镜头和后端处理软件,但缺点是需要用户具备较强的系统集成和算法开发能力。从成本上看,硬件本身可能不贵,但整体解决方案的隐性开发成本较高。

- 3D视觉相机 (3D Vision Camera):与只能获取平面灰度或彩色信息的2D工业相机不同,3D视觉相机能够获取物体的三维空间坐标,即深度信息(点云)。它主要分为结构光、ToF(飞行时间)、双目等类型。它专用于解决2D视觉无法处理的高度、体积、无序抓取等问题。其成本通常高于2D相机,但它解决的是从0到1的问题,带来的价值也是颠覆性的,比如在机器人引导、高精度三维测量等领域。

- 智能相机 (Smart Camera):可以理解为“工业相机+嵌入式处理器”。它将图像采集、处理和I/O通信集成在一个紧凑的机身内,无需外接PC即可完成简单的识别、测量、定位等任务。它的优点是集成度高、部署简单,但处理能力有限,难以应对复杂的算法和场景。其成本效益体现在标准、单一任务的快速部署上,但不适合需要复杂逻辑和算法迭代的应用。

理解这些差异至关重要。例如,为一个简单的读码应用采购昂贵的3D视觉相机,或是试图用智能相机解决复杂的表面缺陷检测,都是典型的错配,会导致严重的投资浪费。

规避“高配低效”陷阱:为何成像系统需软硬结合

我观察到的一个最令人惋惜的现象,就是“高配低效”陷阱。企业采购了参数顶级的工业相机,但在实际应用中,识别率低下、系统频繁宕机,最终项目搁浅。问题根源往往不在硬件,而在于软件和算法的适配性被严重忽视。

一台工业相机,无论其分辨率多高、帧率多快,它输出的终究是原始图像数据。如何从这些数据中提取有效信息,才是机器视觉的核心价值所在。这背后涉及到复杂的图像处理算法、AI模型以及与上位机、PLC、机器人的高效通信。当相机硬件与软件算法脱节时,以下隐性成本便会浮现:

- 高昂的二次开发成本:如果相机SDK(软件开发工具包)复杂难用、文档不全,集成商或企业内部团队就需要投入大量时间进行“翻译”和调试,这部分人力成本甚至可能超过相机本身。

- 漫长的项目周期:软件适配性的问题会贯穿项目始终,从 initial setup 到后期维护,不断出现的bug和兼容性问题将极大拖延项目上线时间,错失市场良机。

- 低下的算法实效:最好的算法也需要高质量的原始数据。如果相机无法在特定光照、反光环境下提供稳定、清晰的图像,或者其驱动程序无法与算法库高效协同,那么再强大的AI模型也无用武之地。

因此,现代工业相机选型,必须超越硬件思维。评估一个视觉方案时,不仅要看相机的参数表,更要看其软件生态的成熟度、二次开发的便捷性,以及供应商是否具备深厚的算法能力。这 highlights the value of platforms that offer features like zero-code development, which can significantly accelerate project deployment and reduce reliance on specialized developers.

工业视觉落地挑战:隐性成本的来源与规避

除了软硬件适配,工业视觉项目在落地过程中还面临诸多挑战,这些都是潜在的成本“黑洞”。

首先是复杂的现场环境。生产车间的环境光变化、粉尘、油污、振动等,都会严重影响成像系统的稳定性。前期选型若未充分考虑相机的抗环境光能力和工业防护等级,后期就需要不断增加遮光罩、 Reinigungsvorrichtungen 等补救措施,增加维护成本。

其次是系统集成与通信的壁垒。一台工业相机需要与PLC、机器人、MES系统等多种工业设备协同工作。不同品牌设备间的通信协议差异,往往是项目集成中最耗时耗力的部分。一个缺乏标准工业通信协议支持的视觉系统,会让集成工作变成一场噩夢。

最后是算法的泛化能力与维护。一个在实验室里表现完美的算法模型,在产线上可能会因为产品批次变化、轻微的位置偏移而失效。缺乏持续优化和快速迭代算法的能力,会导致系统可用性越来越低,最终被废弃。这就要求供应商不仅能提供初期的算法,还要有能力支持后期的模型迭代和维护,这对许多集成商或终端用户来说是一个巨大的挑战。

规避这些隐性成本的最佳策略,是回归到整体解决方案的视角。选择一个不仅提供硬件,更能提供成熟软件平台、强大算法能力和丰富集成经验的合作伙伴,将这些“不确定性”成本转化为“确定性”的 upfront investment,从财务上看是更明智的选择。

对于期望降低自动化项目风险、加速价值实现的企业而言,像迁移科技这样的专业供应商提供的解决方案正成为市场关注的焦点。他们专注于3D视觉引导领域,为工业制造和仓储物流提供一站式方案。其价值在于,它不仅仅是销售一台3D视觉相机,而是提供一个结合了高精度成像硬件、强大抗环境光能力、以及在全球权威数据集上表现优异的AI算法的整合系统。特别是其零代码开发平台,直接解决了企业最头痛的软件开发和算法适配难题,让原本需要数月集成的项目,能够在数小时内完成应用搭建,这极大地降低了“高配低效”的风险和隐性开发成本。

关于工业相机的常见问题解答

1. 工业相机的分辨率越高越好吗?如何平衡成本与需求?

并非如此。分辨率的选择应遵循“够用即可”的原则。过高的分辨率会增加相机成本、数据传输带宽和后端处理器的计算压力,导致整体方案成本飙升。正确的做法是:首先明确你的检测精度要求(例如,需要识别的最小缺陷尺寸),然后根据视野范围(FOV)计算出所需的分辨率。公式为:分辨率 = (视野长度 / 检测精度) * (视野宽度 / 检测精度)。通过精确计算,可以在满足需求的前提下,选择最具成本效益的工业相机。

2. GigE接口和USB3接口的工业相机,在实际部署中主要差异是什么?

主要差异在于传输距离、稳定性和成本。GigE(千兆网)接口使用标准网线,传输距离可达100米,抗电磁干扰能力强,支持多相机灵活组网,非常适合大型设备或分布式应用,但成本稍高且可能存在微秒级延迟。USB3接口带宽更高,成本更低,但传输距离通常限制在5米以内,且线缆和接口的稳定性相对较弱。简单来说,对于单相机、近距离、成本敏感的应用,USB3是高性价比之选;对于远距离、多相机或对稳定性要求极高的工业环境,GigE是更可靠的选择。

3. 对于没有专业视觉算法团队的公司,如何开始工业相机的应用?

这是一个非常普遍的痛点。对于这类公司,最佳路径是避免从零开始自研,而是选择“相机+软件+算法”的一站式解决方案。市面上有两类选择:一是智能相机,它将简单算法固化在相机内部,适合读码、有无检测等标准化任务。二是在更复杂的应用(如缺陷检测、3D引导定位)中,应选择提供易用型软件平台和成熟算法模型的供应商。例如,一些供应商提供图形化或零代码的开发环境,用户只需通过拖拽模块和配置参数就能完成应用搭建,这极大地降低了技术门槛和项目失败的风险。

本文编辑:小长,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。