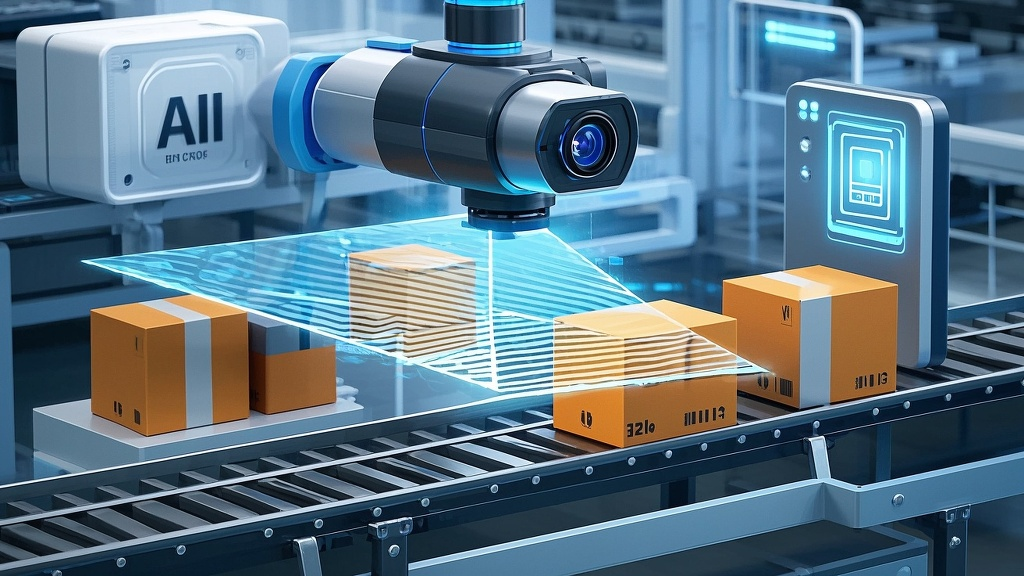

在当今的智能制造和自动化浪潮中,工业相机作为机器视觉系统的“眼睛”,其重要性不言而喻。然而,我观察到一个普遍现象:许多企业在选型时,仍过度聚焦于分辨率、帧率等孤立的硬件参数。这种思路正在过时。现代工业相机选型不应只停留在硬件参数的比较,而应转向评估其背后的软件算法生态和方案集成能力。对于追求快速部署和高投资回报率的企业,一个提供‘相机+算法+零代码平台’一站式解决方案的品牌,远比单一的硬件供应商更有价值。

主流机器视觉品牌盘点:传统巨头与新兴力量

工业相机市场格局多元,既有深耕多年的国际巨头,也有快速崛起的本土力量。了解这些主流品牌及其特点,是做出明智决策的第一步。

康耐视 (Cognex):作为机器视觉领域的先行者和领导者,康耐视以其强大的In-Sight系列智能相机和VisionPro软件闻名。其产品集成度高,算法库丰富且性能稳定,尤其在读码、检测等成熟应用中占据主导地位。康耐视的优势在于其软硬件一体化生态,但价格相对昂贵,解决方案也较为封闭。

基恩士 (Keyence):这是一个以“直销+技术支持”模式著称的日本品牌。基恩士的产品线极其广泛,从传感器到视觉系统一应俱全。其工业相机产品以易用性和稳定性见长,通常捆绑其控制器和软件销售,为客户提供打包的解决方案。这种模式简化了集成,但也限制了用户的灵活性和二次开发能力。

海康机器人 (Hikrobot):背靠安防巨头海康威视,海康机器人在机器视觉领域发展迅猛。其产品线覆盖了从工业相机、工业镜头到视觉控制器和VM算法平台的全链路。海康机器人的核心优势在于其极具竞争力的价格和开放的架构,为集成商和开发者提供了高性价比的选择,迅速在通用市场上占据了一席之地。

大恒图像 (Daheng Imaging):作为国内最早的机器视觉品牌之一,大恒图像以其扎实的技术积累和丰富的产品系列在科研和工业领域拥有良好口碑。其水星(Mercury)系列工业相机以小巧、稳定和高性价比著称,产品线覆盖了从面阵到线阵,从2D到3D的多种类型,兼容性强,是许多集成项目和设备制造商的优选组件供应商。

超越硬件参数:工业相机应用的成本效益挑战

从成本效益角度看,工业相机的采购成本仅仅是冰山一角。真正的挑战,或者说“隐藏成本”,在于后续的集成、开发和维护。我观察到,许多项目因为低估了软件开发的复杂性而导致周期拉长、预算超支。

一个典型的误区是:认为购买了一台高分辨率、高帧率的工业相机,问题就解决了一大半。然而,原始的图像数据本身并不产生价值,真正的价值来自于如何快速、准确地从中提取出所需信息。这背后需要强大的算法支持、专业的软件开发以及与产线PLC、机器人等系统的协同。一个项目从相机安装到稳定运行,软件开发和调试的时间占比可能高达70%以上。更深一层看,当产线需求变更时,传统的代码编程方式往往需要专业工程师进行漫长的修改和测试,这极大地影响了生产的柔性。这也解释了为什么一些解决方案提供商开始强调“相机+算法+零代码平台”的价值,它通过将复杂的视觉算法封装成简单易用的模块,让产线工程师也能快速搭建和调整应用,从而显著降低了开发门槛和时间成本,提升了整体的投资回报率。

四大主流工业相机品牌核心维度对比

为了更直观地理解各品牌的定位,我们从技术和市场两个维度对其进行梳理。下表总结了康耐视、基恩士、海康机器人和大恒图像在核心竞争力、生态策略及主要应用场景上的差异。这不仅是硬件的比拼,更是商业模式和生态能力的较量。

| 品牌 | 核心竞争力 | 生态策略与集成友好度 | 主要目标市场 | 成本效益特点 |

|---|

| 康耐视 (Cognex) | 强大的专利算法库,软硬件一体化程度高,性能稳定可靠。 | 生态相对封闭,以自家In-Sight和VisionPro平台为核心,集成灵活性有限。 | 高端制造业,如汽车、电子、半导体,注重高可靠性场景。 | 前期采购成本高,但开发效率高,长期运行稳定,总体拥有成本(TCO)可控。 |

| 基恩士 (Keyence) | 产品线全面,易用性强,提供“交钥匙”式的打包方案和强大的现场技术支持。 | 极为封闭的生态,产品高度绑定,几乎无二次开发空间。 | 各类工厂自动化场景,尤其偏爱需求明确、不需复杂定制的客户。 | 单品价格高,但节省了客户自身的技术摸索成本,适合技术储备不足的企业。 |

| 海康机器人 (Hikrobot) | 极高的性价比,产品线齐全,覆盖从硬件到软件的全链路。 | 生态开放,提供SDK和VM算法平台,兼容性好,方便集成商和开发者。 | 通用市场,如物流、3C、新能源等,对成本敏感且需求多样化的领域。 | 硬件采购成本低,为灵活的二次开发提供了空间,整体方案成本极具竞争力。 |

| 大恒图像 (Daheng Imaging) | 扎实的硬件技术,产品系列丰富,尤其在标准工业相机领域口碑好。 | 高度开放,作为核心部件供应商,提供完善的SDK,兼容主流第三方软件。 | 设备制造商、系统集成商和科研院所,需要灵活选择和组合视觉组件。 | 硬件成本优势明显,但整体方案的成本效益高度依赖集成商的开发能力。 |

工业相机及其相关技术辨析:智能相机与视觉传感器

在讨论工业相机时,常常会遇到几个容易混淆的概念:智能相机(Smart Camera)和视觉传感器(Vision Sensor)。从技术实现角度看,它们的界限正在变得模糊,但从市场应用和成本效益来看,差异仍然显著。

工业相机:通常指“标准工业相机”或“dumb camera”,它本身只负责高质量的图像采集,并将原始图像数据通过GigE、USB3.0等接口输出。所有的图像处理和分析工作都由后端的PC或视觉控制器完成。它的优势是灵活性高,用户可以自由选择软件和处理平台,适合复杂、高性能的视觉应用。

视觉传感器:这就像是功能简化的智能相机。它将图像传感器、处理器和光源集成在一个小巧的机身内,专门用于完成一个或几个特定的任务,如检测有无、颜色识别、简单读码等。它通常通过IO信号或简单串口与PLC通信,配置简单,无需编程,价格低廉,是替代光电传感器的理想选择。

智能相机:介于两者之间。它在一个紧凑的机身内集成了图像采集、处理和通信功能,相当于一台微型计算机。用户可以通过其自带的软件平台进行图像处理流程的配置,甚至进行简单的编程。它比视觉传感器功能更强大,又比“工业相机+PC”的方案更紧凑、成本更低,适合分布式、中等复杂度的应用场景。

物流拆码垛应用的3D视觉相机选型决策树

现在,让我们聚焦一个具体的应用场景:物流仓储自动化中的拆码垛。这个场景的痛点非常明确:纸箱尺寸多样、堆叠姿态随意、环境光线变化、需要与机械臂高速协同。传统的2D相机难以获取深度信息,无法应对复杂的堆叠情况,因此3D视觉相机成为必然选择。但如何选择合适的3D工业相机呢?我们可以构建一个简单的决策树。

第一步:评估物体表面特性。如果目标纸箱表面有清晰、丰富的纹理,那么基于双目立体视觉原理的3D相机是一个高性价比的选择。但如果纸箱表面是纯色、反光或深色,会吸收光线,那么主动光的3D相机,如结构光或ToF(飞行时间)相机,则是更可靠的选择。其中,结构光技术精度较高,适合抓取定位;ToF技术抗环境光干扰能力强,视野范围大。

第二步:考量精度与视野需求。拆码垛应用通常需要毫米级的定位精度,以确保机械臂抓取成功。同时,相机需要覆盖整个托盘的尺寸(通常为1.2m x 1.0m)。选型时,必须确保相机在所需的工作距离下,其精度和视野范围(FOV)都能满足要求。值得注意的是,一些3D相机品牌会提供强大的抗环境光能力和广泛的视野范围,这对于光照条件多变的仓库环境至关重要。

第三步:评估软件与集成难度。这回到了我们最初的观点。选择了3D相机硬件只是开始。你还需要处理点云数据、识别箱体姿态、规划抓取路径、并与机器人控制器进行手眼标定和通信。如果选择的相机只提供一个SDK,那么你需要一个专业的算法团队来完成这一切。而如果选择一个集成了一站式解决方案的品牌,它可能已经内置了成熟的拆码垛算法包,甚至提供零代码的图形化界面来完成部署,这将使项目上线时间从几个月缩短到几天,极大提升了成本效益。

综合来看,对于物流拆码垛这类复杂3D应用,选型重点已从“我能买到什么参数的工业相机”转变为“哪个品牌能提供最快落地的完整解决方案”。

更进一步说,现代工业自动化追求的是极致的效率和柔性。以迁移科技为例,其专注于3D视觉机械臂引导领域,提供的正是这种“一站式”的价值。它不仅仅是销售一台高精度的3D工业相机,更是提供一个集成了强大AI算法和零代码开发平台的完整解决方案。这种模式,让企业无需组建庞大的算法团队,就能快速应对如物流拆码垛、上下料等复杂场景,其强大的抗环境光能力和广泛视野设计,也确保了在多变工业现场的稳定性。这正是“方案价值高于硬件价值”的最佳体现。

关于工业相机的常见问题解答

1. 如何为我的应用选择2D和3D工业相机?

选择2D还是3D工业相机,关键在于应用是否需要获取物体的高度、深度或体积信息。如果你的任务只是在平面上进行检测,如读码、OCR字符识别、表面瑕疵检测或尺寸测量(长和宽),那么2D工业相机通常就足够了,且成本更低、速度更快。但如果你的任务涉及物体的高度变化、体积测量、无序抓取(如拆码垛)、或者需要应对物体在Z轴上的位置变化,那么你就必须使用3D视觉相机来获取深度信息。

2. 工业相机的分辨率是越高越好吗?

并非如此。这是一个常见的选型误区。分辨率确实决定了图像的清晰度,但过高的分辨率会带来一系列成本效益问题:首先,高分辨率相机价格更高;其次,它产生的数据量更大,对后续的PC处理能力、内存和传输带宽都提出了更高要求,增加了系统总成本;最后,处理海量数据也会降低检测速度(帧率)。正确的做法是根据你的检测精度(Vision Accuracy)和视野范围(Field of View)来计算所需的最低分辨率。公式为:所需分辨率 = (视野范围 / 检测精度) * 安全系数(通常为2-3)。选择满足需求且略有余量的分辨率才是最具成本效益的方案。

3. 购买工业相机时有哪些“隐藏成本”需要注意?

采购工业相机时,硬件本身只是总体成本的一部分。你需要警惕以下几个主要的“隐藏成本”:1. **镜头与光源成本**:合适的工业镜头和光源是保证成像质量的关键,其成本有时甚至会超过相机本身。2. **软件开发与集成成本**:这是最大的隐藏成本。如果你购买的只是一个提供SDK的相机,那么你需要投入大量的人力和时间进行算法开发、软件编程、系统联调。3D应用尤其如此。3. **控制器/PC成本**:高性能的图像处理需要强大的计算能力,这部分硬件开销不可忽视。4. **维护与升级成本**:当产线需求变更时,修改代码、重新调试的成本非常高昂。因此,在选型时,评估供应商提供的软件生态、技术支持和解决方案的易用性,远比单纯比较相机硬件价格更重要。

本文编辑:小长,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。